Sydney FC時代のデルピエロと僕

今回は僕がオーストラリアで学んだ「体づくり」に欠かせない食事意識について記事にしてみた。

初めに断っておきたいのが、筋肉つける為に、体を大きくする為に、あれ食べましょう!こんな栄養素をバランスよく取りましょう!という話ではありません。

それ以外の側面から、僕なりの考えで話してみたいと思う。

あまり聞きなれない意見かもしれないけど、「体づくり」でとても大切な事だと身を持って体験しているので是非読んでみてくださいね。

それでは早速!

オーストラリアが教えてくれた食への意識

僕はオーストラリアにいた

5年前、僕はシドニーにいた。

語学の習得とサプリメント、特に自社の酵素サプリメントに関するマーケティングを目的に現地に住んでいた。

この時に、僕の食事、プロテインに関する認識がガラリと変わる出来事があった。

オーストラリアは日本以上にトレーニングやエクササイズが盛んで、公園には必ずと言っていいほど筋トレやヨガをしている人を見かける。

それゆえに、日本ではあまり見かけないサプリメントショップが街の至る所に点在している。

ある日、とあるサプリメントショップに立ち寄った時の話。

内臓にかかる大きな負担

酵素が含まれている

僕がサプリメントショップに入り、大量にディスプレイされたプロテインの中で、目を奪われたのは「酵素入り」プロテインが存在していたことだ。

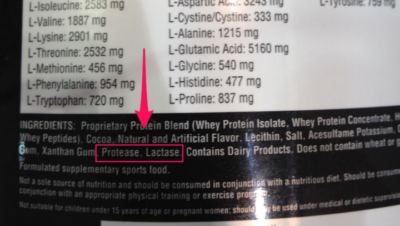

上記写真に記載されている通り、プロテアーゼとラクターゼが含まれている

(ちなみに、プロテアーゼとラクターゼはプロテインを分解する酵素とラクトース(乳糖)を分解する酵素の名前。)

現在日本に存在するサプリメントの中に酵素が含まれている商品は数えるほどしかない。その大半が、海外製品もしくは、海外事情を知ったオーナーが作っているように思う。

もしかすると、今初めてこの文章で「酵素入り」プロテインという存在を知った人も多いかもしれない。

僕は店員さんにストレートに質問をした。

僕:なぜプロテインに酵素が入っているの?

店員:タンパク質の吸収を良くする為

店員:牛乳と飲んでもお腹を壊さない為

プロテインは科学的にタンパク質を高配合している。

一度に大量のタンパク質を簡単に摂取できる事は、便利なように感じるが、内臓からすると大きな負担である事は間違いない。

内臓面の負担と吸収を考慮したプロテインがそれだったのだ。

ドンブリ3杯食べる食トレは逆効果?

このショップの帰り道

僕の過去の経験からある1つのことがリンクした。

根性論の中で育った僕らは、食事に関してもドンブリ3杯の飯を食えという風習だ。

そんな中で、食べても食べても、体に跳ね返ってこない線の細い選手も沢山いた。

当時の僕は大きくなる選手とならない選手の違いに対して、体質なんだろうとぐらいに思っていた。

でも、シドニーのサプリメントショップで受けた衝撃がこの記憶の線を結ぶ。

もしかすると、「食べて体に跳ね返ってくる選手と食べても線が細い選手は、消化・吸収に違いがあるんじゃないか?」

そう思った。

食べていても、消化されて吸収されていないと、食べていないのと同じ。

むしろ、吸収されないのに食べているとしたら、お金もかかるし、内臓への負担にもなる。

一体なんのために頑張って食べてるんだろう?

体に負担をかけて、逆に疲労回復を妨げているようだ。

それぐらいに思った。

飽食の時代なのに栄養失調

帰国後、たまたま、日経新聞でも「飽食の時代なのに栄養失調」という内容をに読んだことがある。

それくらい、食べているのに栄養が得られていない現状がある事を知った。

「内臓には負担をかけているが、負担以上に栄養が吸収できていない。」

それは、まるで「作業負担は増えたが、売り上げが上がらない」

というビジネス状態に似ている。

どんなに努力しても流れていく。

努力がストックされていかないのだ。

結果を出す上で効率の良い状態ではない。

消化・吸収の認知の低さ

それ以来、日本のアスリートに消化・吸収の重要性につて話すようになった。

がしかし、そんな事を言っている人が少なすぎるのか、イマイチ理解されない。

ただ、わかる人には通じた。

高校のサッカーチームやゴールドジム、ラグビートップリーグのチームでも講演に呼んで頂いた。

「食べた物と身につくものは違う」

「どんだけ良い物を食べてもそれを取り込める受け皿がなきゃ意味ない」

そんな名言すら飛び出てくる程、消化吸収の意識を理解している人が少なからずいた。

実践できる具体的対策を示す

とわ言え、普段の食事でどうやって消化吸収を高めれば良いのか?

実践できる内容を提示できなければ意味がない。

簡単にできる内容として

【選手実績】全国高校サッカー選手権大会ベスト16・関東大学サッカー1部リーグ【講演実績】高校サッカーチーム・ラグビートップリーグチーム・ゴールドジム・その他、多数トレーニングジム、チーム、団体